« Les idéaux du père de l’indépendance du Mali, Modibo Keïta, dans la construction de l’unité africaine : quels enjeux pour la consolidation de l’AES ? » ! C’était le thème d’une table ronde organisée le 18 septembre 2025 par le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. Une initiative placée dans le cadre de la célébration du 65ᵉ anniversaire de l’accession du Mali à l’indépendance et aussi de la matérialisation de « l’Année de la Culture au Mali ».

Pérenniser la mémoire des luttes héroïques d’hier menées par les peuples africains pour leur libération et l’unité africaine, sous la conduite de leurs leaders historiques, en lien avec l’histoire contemporaine de la Confédération des États du Sahel (AES). Tel était l’un des objectifs de la table ronde organisée le 18 septembre 2025 et consacrée aux idéaux de feu le président Modibo Kéita. Une initiative du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l’accession du Mali à l’indépendance et aussi de la matérialisation de « l’Année de la Culture au Mali ».

Ce choix est très pertinent au moment où la création de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) suscite non seulement l’espoir de la renaissance africaine, mais aussi celui d’un éveil des consciences en faveur des espaces intégrés. Et dans les deux domaines, Modibo Keïta (né le 4 juin 1915 à Bamako et mort le 16 mai 1977 en détention au camp des commandos parachutistes de Djicoroni Para à Bamako) a eu à affirmer un leadership incontestable. Il avait fait son cheval de bataille, la réalisation de l’unité et de l’indépendance africaines, la construction d’une grande nation africaine fière de sa liberté et de sa prospérité, le rayonnement irrésistible de la culture négro-africaine.

La statue du président Modibo Kéita au sommet du Mémorial inauguré à Bamako le 6 juin 1999

Des interventions pertinentes ont rehaussé le niveau des débats. Pour le directeur du « Mémorial Modibo Kéita », le père de l’indépendance a été sans conteste une figure d’exception de l’histoire de la République du Mali. « Cet hommage est mérité pour tout ce qu’il a pu accomplir pour son pays natal, le Mali, engagé jusqu’à son dernier souffle. Nous ne devons pas l’honorer pas avec des lamentations puisqu’il nous a légué dans le testament républicain un subtil message refondateur annonçant le Mali nouveau », a-t-il souhaité.

Journaliste et écrivain, Daouda Tékété a rappelé que le premier président du Mali indépendant fut bien plus qu’un chef d’Etat, un instituteur de formation, socialiste convaincu et panafricain inflexible. « Son parcours incarne à la fois la promesse et la fracture de l’Afrique post-coloniale. L’indépendance du Mali, proclamée en 1960, avait été un moment de grâce… », a-t-il rappelé

Considéré, à juste titre, comme « l’un des plus grands leaders du tiers-monde », le premier président du Mali indépendant jouissait d’une grande notoriété qui franchissait les frontières de son pays et du continent africain. Ceux qui l’ont connu et côtoyé disent de lui qu’il avait du « caractère ». Selon eux, « sa combativité, son intransigeance et sa ténacité trouvaient leurs justifications dans un idéal profond ». Ainsi, c’est parfois avec « acharnement » qu’il défendait les causes auxquelles il croyait profondément. Pugnacité, persévérance, courage, sacrifices et dignité sont des mots qui caractérisent son combat politique et syndical. Par ailleurs, le militant qu’il était savait « faire preuve de réalisme, de pragmatisme et d’imagination créatrice pour faire triompher ses idéaux d’indépendance, de justice, de liberté et de paix ».

Le tempérament et la forte personnalité de Modibo Keïta ont souvent nourri cette accusation « d’autoritarisme ». Pourtant, dit-on aussi de lui, l’homme ne concevait son action que dans un « cadre collectif ». Pour l’historien feu Pr. Bakary Kamian, Modibo n’était « autoritaire qu’en apparence… Il était autoritaire quand il s’agissait d’appliquer et de faire respecter les règles, mais il aimait écouter les autres et, éventuellement, changer de position ». Un autre proche rapporte que, dans les réunions, « malgré sa forte personnalité, qui pourrait lui permettre d’imposer aisément son opinion, Modibo Keïta s’efforce de susciter la discussion afin que tous les avis soient exposés… ».

En revenant à ses idéaux, il faut rappeler que feu le président Modibo Keïta n’a rien ménagé pour éviter la balkanisation de l’Afrique. D’où son attachement à l’unité africaine afin de former une grande entité face à l’Europe impérialiste et à l’Amérique capitaliste. Ainsi, penchant pour les thèses fédéralistes du leader nigérien Bakary Djibo préconisant « une indépendance dans une union confédérale d’États souverains réunis autour de la France », Modibo a appelé à voter « OUI » lors du référendum de 1958. Et cela au nom de l’unité africaine.

Un rêve panafricaniste vite étouffé

La réalisation de la fédération du Mali était également l’aboutissement d’un rêve panafricaniste. En effet, au départ, il s’agissait de fédérer le plus grand nombre de territoires de l’Afrique occidentale française (AOF). La Côte d’Ivoire et le Niger (qui n’avait plus à sa tête Bakary Djibo) étaient anti-fédéralistes et étaient donc exclus. La Guinée était déjà indépendante (elle a répondu non au référendum). Il restait : le Sénégal, le Soudan (Mali), le Dahomey, la Haute-Volta et la Mauritanie. Finalement, l’union s’est faite à deux : Soudan et Sénégal. Malheureusement, cette œuvre pionnière du panafricanisme, qui souleva des espoirs immenses partout en Afrique et dans le monde, a fait long feu.

Parmi les causes nombreuses de cet échec, les analystes évoquent une « divergence de conception politique et économique ». Ainsi, Léopold Sédar Senghor était partisan du maintien des relations étroites avec l’ancien colonisateur, tandis que Modibo Keïta envisageait une africanisation accélérée des cadres et avait une position plus radicale. Le 23 août 1960, Senghor déclarait : « La colonisation a été plus brutale, plus dure au Soudan qu’au Sénégal. D’où un certain radicalisme soudanais…». Quant à Modibo Keïta, il a affirmé, « nous avons pendant longtemps violé notre conscience en travaillant avec Senghor. Nous ne pouvions continuer sur cette voie ». La rupture était devenue inévitable !

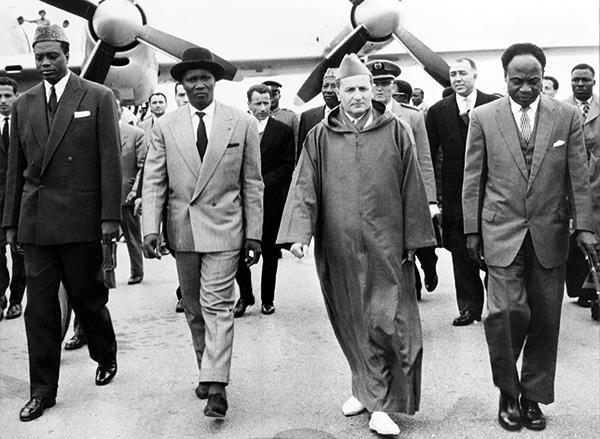

Feu le président Modibo Keïta (boubou blanc) est l’un des Les artisans de la décolonisation en Afrique

À noter que le leader visionnaire a aussi été l’un des acteurs de la fondation de l’Union Ghana-Guinée-Mali. En mai 1961, le Guinéen Sékou Touré, le Ghanéen Nkrumah et le Malien Modibo Keïta ont créé l’Union des États africains « progressistes » (UEA). Un sommet réunissant les trois chefs d’État s’est même tenu en décembre à Conakry pour dénoncer la situation dans l’ancien Congo belge (Zaïre, puis République Démocratique du Congo). Les trois pays ont créé, avec l’Égypte de Nasser et le Maroc de Mohammed V, le « Groupe de Casablanca » qui a soutenu le FLN (Front de libération national) algérien et s’est opposé aux essais nucléaires français réalisés dans le Sahara.

Comme la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Kéita a donc rompu avec la France à son accession à l’indépendance. Pour concrétiser la souveraineté nationale, une monnaie nationale a été créée, l’armée française a été expulsée dans le cadre, d’une part, d’un soutien de Bamako aux indépendantistes algériens, et d’autre part, dans le but de faire échec au projet français de créer une organisation commune des régions sahariennes qui correspond à peu près à la région du Nord-Mali et du Sud-Algérien.

C’est par la suite que le Mali a donc rejoint le Ghana et la Guinée pour former l’Union Ghana-Guinée-Mali conçue comme un « embryon » des Etats-Unis d’Afrique. L’union avait été dotée d’un drapeau aux couleurs du Ghana, frappé de trois étoiles noires. Cette Union des Etats africains visait alors à ajouter autant d’étoiles noires à son drapeau que de pays qui viendront la rejoindre. Malheureusement, elle a vite éclaté, avec notamment le putsch contre Kwame Nkrumah en 1966 et Modibo Keïta le 19 novembre 1968. Persuadé d’être le prochain, Ahmed Sékou a durci son régime. « Trois pays qui s’unissent, deux font l’objet d’un coup d’état et le troisième se retrouve acculé. Ceux qui travaillent, matin, midi et soir, pour briser la Confédération des Etats du Sahel ont probablement étudié comment l’Union des Etats africains a été brisée », a analysé Amzat Boukari-Yabara (écrivain, historien indépendant et militant franco-béninois.), invité par le CETIM (une association à but non lucratif basé à Genève, en Suisse) pour animer une conférence sur la renaissance du panafricanisme.

L’un des pères engagés de l’Unité africaine

Feu le président Modibo Keïta a également joué un rôle de premier plan à la signature de la charte de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) le 25 mai 1963 à Addis-Abeba. D’ailleurs, un grand nombre des recommandations de cette charte étaient d’inspiration malienne. L’importance de l’apport de Modibo Keïta pendant ce premier sommet de l’organisation de l’unité africaine a d’ailleurs été soulignée par le président sénégalais, Léopold Sédar Senghor. « Vous êtes un grand africain qui a joué dans nos conseils, singulièrement à l’Organisation de l’unité africaine, un rôle primordial, grâce à votre amour pour l’Afrique », lui a-t-il notifié en recevant le leader malien à Dakar en décembre 1966.

Comme on peut le constater, l’unité et l’intégration africaine, le panafricanisme… ont occupé une place de choix dans les combats politiques menés par Modibo Keïta sur l’échiquier continental. « Modibo Keïta croyait, avec une foi inébranlable, que l’Afrique pouvait se tenir debout, socialiste sans Moscou, panafricaine sans naïveté, fière sans arrogance », a déclaré Daouda Tékété, un journaliste et écrivain qui a dédié plusieurs œuvres au premier président du Mali indépendant. C’était au cours d’une table ronde sur les idéaux du père de l’indépendance organisée à l’occasion du 65e anniversaire de l’indépendance du Mali.

Le 25 mai 1963 naissait l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) à Addis-Abeba (Ethiopie) sous la conduite de leaders panafricanistes, dont Modibo Kéita à l’extrême gauche

Grâce à lui, le panafricanisme est toujours consigné dans les Constitutions maliennes qui contiennent un article qui stipule, « La République du Mali peut conclure avec tout état d’Afrique des accords d’association ou de communauté comprenant l’abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine ». Les Maliens et des Africains reconnaissent que Modibo avait semé les graines de la vraie souveraineté du Mali qui disposait de sa monnaie, de son armée, des sociétés et entreprises compétitives, des écoles ouvertes jusqu’à dans les grottes de Kidal… Et cela dans plus grande authenticité malienne. Sa vision avait aussi permis à l’Afrique de faire un grand pas vers l’unité et l’intégration.

De nombreux observateurs sont convaincus que, en plus des choix politiques et économiques du pays (socialisme), son attachement viscéral à l’unité et à l’intégration africaines ont précipité sa chute (renversé par un putsch le 19 novembre 1968) parce qu’il était devenu une menace sérieuses pour les intérêts des puissances impérialistes et néocolonialistes au Mali et sur le continent !

Moussa Bolly

diasporaction.fr