Pur produit de «la rigueur de l’Ecole de la mission catholique privée de Koutiala», de celle du lycée de Banankoro des années 70 et du brassage des jeunes fougueux du Lycée de Badalabougou, Kalifa Goïta a aujourd’hui à son actif un parcours qui ne cesse de forcer l’admiration et le respect. Ce militant de la justice, de l’amour et de la paix dans le monde nous a accordé un entretien pour évoquer son retour au bercail, sa carrière, la diplomatie en période de crise… Interview !

-DIASPORACTION : Si nos informations sont fondées, vous avez décidé de vous installer au Mali, précisément à Koutiala. Qu’est-ce qui a motivé ce retour au bercail ?

Kalifa Goïta : Disons que je formulais le vœu d’être un jour enterré au même cimetière que mon père à Koutiala, dans le quartier Koko. A l’appel soudain de ma mère centenaire, j’ai démissionné et fait valoir mes droits à la retraite, car après le créateur, rien n’est au-dessus d’une maman.

Kalifa Goïta, Globe-Trotter

-Quelles sont les activités que vous menez actuellement à Koutiala ?

K.G : La société canadienne a une valeur extraordinaire qui cadre avec ma vision de la vie terrestre : le bénévolat ! Au Mali, nous sommes déficitaires de bénévolat, malgré l’existence d’une multitude d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’associations. Nous avons aussi un déficit grave en éducation et en formation. Naturellement, je me suis engagé dans le bénévolat comme membre de Koutiala Douba-Benso (Entente grande famille de Koutiala) qui vise le développement durable de Koutiala.

Un médecin visionnaire de Koutiala, Dr Siriman Sissoko, m’a aussi confié sans interview la direction générale de son Ecole de santé où nous formons des matrones et aides-soignants, des infirmières et des infirmiers au niveau Brevet technicien (BT) de santé ; des sages-femmes et des infirmières/infirmiers d’Etat au niveau Licence.

-Avez-vous décidé de vous limiter à Koutiala ou vous allez investir dans d’autres régions du Mali, voire dans la sous-région ?

K.G : Je suis aussi co-gérant du bureau d’études Centre international d’expertises et de formation (CIEF-SARL). C’est une initiative de la diaspora malienne du Canada et engagée, même en tant qu’entreprise privée, dans la mise en œuvre de programmes d’éducation de base et de formation (formelle et non formelle) des jeunes. Vous n’ignorez pas que l’éducation au Mali est plongée dans une crise profonde exacerbée par un contexte d’insécurité et de déplacements de populations avec leurs enfants. Enfin, comme fils de paysans, j’ai renoué avec la terre sans capital.

-Avez-vous rencontré des difficultés particulières pour concrétiser ce projet de retour au bercail ?

K.G : Les difficultés sont multiples. Il s’agit, entre autres, de déménagement coûteux non seulement au plan financier, mais aussi au plan des émotions dues à la fracture familiale (ma famille étant au Canada) ; pressions des demandes familiales et autres ; absence de couverture santé et d’accompagnement ; situation de faillite technique ; perception d’être étranger, donc doublement dans la solitude… Au Canada, je suis étranger. Et, au Mali, je suis Canadien ! Je jouis donc de cette perception de privilégié et riche canadien en plus de venir faire le donneur de leçons au bercail. Le choc émotionnel, face à la violence des relations humaines et la détérioration du tissu sociopolitique et économique, est réel.

-À quoi doit s’attendre un Malien de la diaspora qui décide de retourner au pays pour réaliser ses projets ?

K.G : Un Malien qui décide de retourner au Mali pour réaliser ses projets ne doit compter sur personne ni s’attendre à un accompagnement quelconque. Il doit respecter strictement le budget du projet et garder son projet à l’abri du vol des initiatives probantes ; constituer si possible un gros budget pour couvrir les dépenses de subsistance personnelles, familiales, y compris la famille étendue et la communauté ; avoir de quoi couvrir les dessous de tables pour les démarches administratives et même accepter des actionnaires fictifs en échange d’autorisations officielles… Il ne doit absolument faire confiance en personne. Il lui faut aussi avoir les moyens de couvrir ses déplacements et ses communications ; de créer un réseau social et d’affaires efficace pour la chasse aux marchés ; d’affronter la science occulte ; de faire au jugement et au rejet… Il doit donc avoir un mental fort, de la patience et de la détermination et faire preuve d’humilité.

-Vous étiez un moment chargé de la formation des coopérants canadiens en mission au Mali. Quelle était l’approche privilégiée dans cette formation ?

K.G : Les futurs coopérants avaient un trousseau bien fait de tous les aspects du Mali : histoire, géographie, économie, société, quoi faire et ne pas faire, tourisme, langues, gastronomie, politique, etc. Il s’agissait d’avoir un échange sans tabou avec le coopérant et sa famille pour les préparer à réussir leur séjour au Mali aux plans professionnel et social et selon leurs intérêts spécifiques. Il y avait des présentations en plénière et des rencontres individuelles sur des aspects plus personnels.

-Quel est l’impact réel de la coopération canado-malienne sur des secteurs comme la Santé, l’Éducation et le développement institutionnel au Mali ?

K.G : Le Canada a formé de grands cadres maliens dans tous ces domaines à travers les bourses de la francophonie, notamment le Programme pluriannuel de bourses (Gestion et santé publique). Et certains ont eu une grande carrière dans le système des Nations unies et dans de grands programmes de santé en Afrique. Il en est de même pour l’éducation et la diplomatie.

Au plan institutionnel, le Bureau du vérificateur général (BVG), les programmes décennaux de la Santé, de la Justice et de l’Education en témoignent. Au plan productif, on peut citer l’appui au développement rural intégré comme le l’Opération de développement intégré du Kaarta (ODIK), le Programme de restructuration du marché céréalier qui fut d’ailleurs l’objet de mon Projet d’intervention pour l’obtention de la Maîtrise en administration publique (Etude portant sur le Programme de restructuration du marché céréalier). Sans oublier la présence majeure du Canada dans le secteur minier avec le géant minier Barrick Gold qui a aujourd’hui maille à partir avec le gouvernement malien.

Le Canada a appuyé les efforts pour la paix au Mali et en Afrique en participant notamment comme membre fondateur et partenaire de l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Beye. Les experts de la diaspora malienne du Canada mettent au quotidien leurs connaissances au service du Mali à tous les niveaux. L’impact de la coopération Mali-Canada est tel que les Maliens ont une bonne perception des Canadiens comme des personnes et un pays de bien. Cette bonne image doit être renforcée par une coopération d’affaires entre petites et moyennes entreprises.

Kalifa Goïta a beaucoup contribué au raffermissement de la coopération canado-malienne

“D’une diplomatie de paix, de développement et de coexistence pacifique, le Mali a glissé vers une diplomatie de mains tendues aux financements étrangers, pour ne pas dire de mendiants auprès de qui est disponible”

-En tant qu’observateur et expert, quel est votre regard sur les choix diplomatiques des autorités maliennes depuis la rectification amorcée en mai 2021 ?

K.G : La diplomatie d’un pays est et doit être le reflet de ses aspirations et de ses contraintes. En ce qui concerne le Mali, nous avons eu la diplomatie des fondateurs du Mali indépendant avec l’idéal de faire l’unité africaine, l’ouverture sur le monde en non alignés… C’est l’idéal d’une diplomatie de paix, de développement et de coexistence pacifique, surtout avec nos voisins. De mon point de vue, nous avons glissé vers une diplomatie de mains tendues aux financements étrangers, pour ne pas dire de mendiants auprès de qui est disponible.

Depuis la rectification en mai 2021 j’observe une diplomatie de confrontations et de guerre en réaction à la violence extérieure et interne. Après avoir tenté la voie pacifique de règlement des conflits, nos autorités semblent avoir conclu que seule la voie de battre pour survivre et mériter du respect est viable. Une communication plus fine et une diplomatie que je dirais plus secrète sont des alternatives à explorer

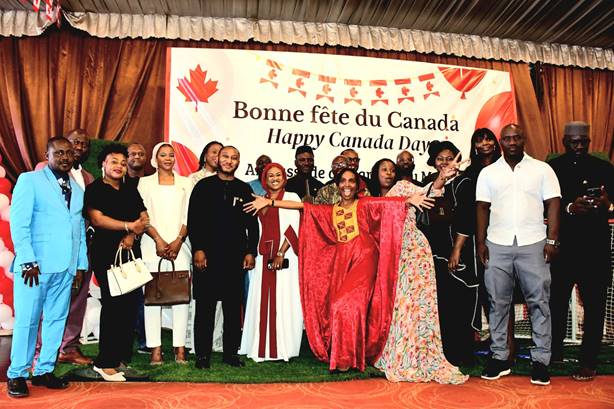

Des Maliens à la célébration de la Fête nationale du Canada sur invitation de l’ambassade à Bamako

-Cette diplomatie de rupture (avec la CEDEAO, la France…) peut-elle être payante pour un pays enclavé et en crise comme le Mali ?

K.G : La rupture avec des partenaires n’est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat de difficultés que nous n’avons pas pu résoudre, quelle que soit la raison avancée par les parties en confrontation. Chaque pays qui met fin à des relations doit trouver dans ses propres ressources les ressorts et la volonté de témoigner de lui-même dans le concert des nations. Le Mali peut bien se désenclaver par les airs, ses fleuves et le chemin de fer avec des investissements stratégiques dont bénéficient ses voisins et leurs populations. Ethiopian Airlines va partout dans le monde par exemple. Et c’est le fleuron du rayonnement économique de l’Ethiopie.

-Quelle est la meilleure approche diplomatique que vous pouvez conseiller aujourd’hui aux autorités de transition du Mali ?

K.G : Nos autorités doivent privilégier une diplomatie de paix et de développement en mettant au travail discret ses ressources humaines de la diaspora et ses retraités. Elles doivent aussi œuvrer à créer un cadre fonctionnel de réflexions et d’études stratégiques avec les moyens financiers adéquats pour proposer des solutions maliennes aux enjeux du Mali, de l’Afrique et du monde. Il est aussi nécessaire de capitaliser les résultats des recherches des Maliens et de les appliquer.

Tout comme il est indispensable de former des citoyens cosmopolites qui connaissent le Mali. Chaque diplomate doit avoir sillonné tout le Mali avant d’aller en poste à l’étranger pour 3 ou 4 ans au maximum et revenir au Mali pour 5 ans avant de ressortir.

“La société civile a donc une conscience claire des enjeux et des solutions idoines pour les populations africaines, au-delà des politiques officielles ponctuelles”

-Est-ce que la Confédération de l’AES est la meilleure stratégie aujourd’hui pour faire face à l’insécurité et aux défis du développement par l’intégration ?

K.G : L’Union fait la force ! Aussi, l’Alliance des Etats du Sahel est-elle un véhicule répondant à un contexte particulier dans le temps. Je dirais que c’est peut-être la tempête avant le calme dans les cœurs et les esprits. Je pense que les efforts sans relâche du Mali et de ses partenaires ainsi que la prise de conscience de la jeunesse de l’exigence de l’unité africaine avec des programmes structurants et la formation à la citoyenneté africaine iraient dans le meilleur sens de l’histoire des populations africaines, en ce qui concerne notamment leur mieux être.

Je vous rappelle que l’Alliance patriotique pour la démocratie au Mali (APDM) fut la première organisation de la diaspora malienne au Canada à lancer la pétition pour le départ des troupes étrangères du Mali et du Sahel. La société civile a donc une conscience claire des enjeux et des solutions idoines pour les populations africaines, au-delà des politiques officielles ponctuelles.

-Pensez-vous que cette confédération va survivre aux régimes militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ?

K.G : Si j’avais ce pouvoir de devin, l’Afrique serait déjà unie et puissante. La vie est telle que les hommes, comme les organisations, naissent, grandissent, meurent ou se renouvellent. Les peuples africains sont les véritables juges et acteurs de leur destin, que ce soit par ses filles et ses fils en uniformes ou en boubous.

Kalifa Goïta a beaucoup contribué au raffermissement de la coopération canado-malienne dans différents domaines

-Quels sont les vrais enjeux de la confrontation Israël/USA contre l’Iran ?

K.G : Les enjeux de notre monde actuel de prédation sont de nature matérialiste : richesses potentielles ou prouvées ; voies de communications efficaces et efficients pour y accéder. Celui qui entrave les aspirations du prédateur devient une cible.

-Quel peut être l’impact d’une telle confrontation sur le reste du monde, notamment les pays africains comme le Mali ?

K.G : Comme le Mali, la Libye, l’Irak, l’Union des Républiques socialistes soviétiques (ex URSS), la Yougoslavie, l’Afrique balkanisée, la cible Iran pourrait sombrer avec effet de boule de neige sur les voisins de l’Iran et ses alliés ainsi que sur l’économie mondiale (prix du pétrole, des transports de marchandises, etc.). La situation du Mali ne peut être pire. Du moins je l’espère.

“La vraie bombe, c’est cette jeunesse formée, mais sans emploi…”

-Est-ce que votre ouvrage, «Développement durable et coopération nord-sud» a comblé vos attentes en termes d’impact sur les choix politiques de nos dirigeants ?

K.G : Pour l’éveil des consciences et la solution des jeunes pour les jeunes, il y a un espoir car la vraie bombe est la jeunesse formée mais sans emploi. Pour une humanité humaine, pour la planète et l’univers, je dirais non et tout à fait le contraire. L’humanité violente et matérialiste va à sa perte malgré une révolution technologique fulgurante. Le développement durable passe par les humains humanistes qui s’aiment.

-Un appel à la diaspora malienne pour s’impliquer dans le développement du pays ?

K.G : Au lieu d’un appel à la diaspora malienne pour s’impliquer dans le développement du pays, je lance un appel pressant au Mali pour respecter ses filles et fils de la diaspora : que le Mali éduque les familles au respect des Maliens de l’extérieur ! Que le Mali signe des accords de sécurité sociale avec le Canada et les pays de résidence des Maliens à l’extérieur du Mali. Que tout projet ou idée de projet de la diaspora soit soutenue sans discrimination par des facilités administratives, l’accès à la terre sans litige foncier avec titre foncier gratuit. Que l’accès à la profession de la diaspora soit facilité avec un niveau de rémunération équivalent à celui du pays de résidence. Que le pays ouvre un guichet Diaspora à l’aéroport et aux différents points d’entrée au Mali. Il faut aussi réveiller et déployer le programme TOKTEN pour renforcer les capacités de formation du Mali !

Propos recueillis par

Moussa Bolly